كتب الوزير السابق جورج كلاس:

تطرح القضية الاعلامية المثارة حول توثيقات جيفري إبستين أخلاقيات توظيف العمل الإستخباراتي و مخاطر إستثماره في إعلام الفضح و استراتيجيات التشهير لتخدم روزنامات و توجهات سياسية في ظرف محدد و تستهدف أنظمة و زعماء و أشخاصاً من ذوي المكانة الاقتصادية و الاجتماعية بهدف زعزعة الثقة بهم و إلحاق الأذية المعنوية بسمعتهم و النيل من صلابة النظام القائم و تقويض ركائز العلاقات بين السلطة و الجمهور ، اضافة الى إستهداف مرتكز النفوذ لدى الجهات المقصود رصدها و الإيقاع بها ، من خلال توثيقات تصويرية و تسجيلية و مراسلات خطية و ما اذا كانت خدعاً مركبة او حقائق مسكوتاً عنها.

قوة الممكن و المستحيل و فنية الإفراج عن المسموح نشره و المحجوب عن النشر بما يتوافق و هدفيات الجهة التي تقف خلف توقيت النشر و الفضح و إستخدام التوثيقات اداة للتضليل و إساءة السمعة من خلال ملفات تثير الجدل ، و ما قد تسببه من تداعيات سياسية على صعيد إستقالة مسؤولين إستهدفتهم التوثيق و اقدام بعضهم على الانتحار هرباً من الفضيحة . فعملية استخدام ملف الفضائح تتطلب معرفة بإدارة النفوذ و وضع مخطط عمل و تشغيل العملاء و تأليف شبكات اتصال تعمل خارج اطار قانون الشفافية و ما تستوجبه عملية ايجاد أدلَّة موثوقة قادرة على تحريك الاهتمام، والحرص على عدم الوقوع في فخ التورّط بمقاصد التجريم الجنسي و الإختلاسي و العنصري ، مما يجعل من منظم التوثيقات يقترف جرمين ، جرم النيل من سمعة الاشخاص و إستهدافهم و التسبب بأزمات تنعكس على مستقبلهم و حياتهم ، و جرم تحويل مستهلك الوثيقة إلى ضحية ، فضلاً عن إفتعال التضليلات المراففة للملفات الخام غير المثبتة.

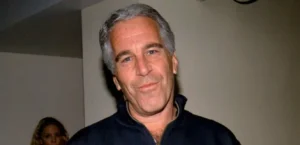

واخطر ما يمكن ان ينتج عن عملية توقيت نشر التوثيقات هو إرفاقها بحملة دعائية تزيد من قوة الجذب و الحشرية، و تمهد لطرح اسئلة مركزية حول قيمتها المعرفية و قوتها التأثيرية خصوصاً إذا ما تم الإفراج عن مضمون بعضها بعد موت الشخص الذي وثقها ، كحالة جيفري إبستين ، الشاهد الوحيد على صدقية التوثيقات او عدمها، حيث قررت الجهة السياسية الإفراج الجزئي عن اكثر من ثلاثة ملايين و نصف وثيقة و مئة و ثمانين الف صورة و مليوني تسجيل ڤيديو بعد ست سنوات من حادثة وفاته التي لا تزال حتى الان محل تجاذب بين رواية انتحاره او مقتله في سجنه.

فالاعتراف بقدرة الإعلام كسلطة معنوية و تأثيرية ، يدفع إلى مقاربة إعلام الفضائح من منظور إستراتيجي و تحليلي ، و معرفة مدى فعاليته في إنتاج محتوى فضائحي و كيفية إستثمار الخبر الذي كان مسكوتاً عنه ، و اكتشاف أسباب و دوافع الرصد التصويري و التجميع و الاستخباري ، و إعتماد منطق اللحظة الأنسب للنشر و التوزيع و الاستهداف و الفصح ، من مثل ما تشكله وثائق إبستين كنموذج للعمل الاستخباراتي الذي يولد ازمة ثقة بين المنتفعين و المتضررين من النشر و يخلق أزمة شفافية ، قياساً على منسوب الصدقية التي تتقصد إهتزاز النخب السياسية و الاجتماعية ، من خلال التداعيات الامنية و السياسية و الاخلاقية التي تحدثها.

المشكلة المهنية التي تعترض المؤسسة الاعلامية عند تبنِّيها المحتوى الفضائحي للملفات و اكتشافها انها تورطت بعيداً ، هي كيفية إعتمادها تقنية إعلام طائر الفينيق او إعلام الفرصة الثانية ، الذي يوفر للمؤسسة اعادة تموضعها و إتزانها و الإمساك بناصية التقصي المعرفي من جديد.

فالإعلام الاستراتيجي من حيث هو علم و تخصص و شغف و يحترم ناموس الكشف عن الحقائق و إنتاج معارف ، ينماز بأنه عملية معاينة للأحداث و تأريخ للوقائع و تقديم رؤية حولها ، ما يوفر للمؤسسة و الإعلامي ميزة إقتناء التاريخ ، من دون أي علاقة تبعية بأي جهة.

فهل يقدر الإعلام الذي غالى بإستثمار الفضيحة و حاد عن موضوعيته على الانبعاث من جديد ليستعيد كيانيته و رصانته و يحتِرم و يحرص على رصيده ،و ان يتغلب على محنة الظروف الصعبة التي أثرت على مهنيته ، فيتقن استخدام تقنيات النهوض و عدم الاستسلام للخطأ الذي وقع به ، من خلال اعادة رسم خارطة إستعادة الثقة و العودة لإكمال دورة المعرفة ، بعيداً عن التلوث السمعي و التشويه اللفظي و عقديات توظيف الصورة و إستغلال سطوة السلطة الرابعة. و هذا ما يفرض وجوبية التركيز على السعي الاحترافي الذي يولد السبق المعرفي ويكون قادراً على استثمار الاختلاف الحضاري و السياسي لإستعادة الدور و تأكيد نفعية العمل الإستقصائي و الحقيقة التي يسهم بكشفها.

وتتجسد مسؤولية الإعلام بجرأة إتباع التوبة عند اكتشاف الحقيقة و عدم الاكتفاء بإعلان الندم ، لأن ذلك لا يكفي لاعادة ترميم الصورة التي خدشها التسرع بتبني مضامين وثائق الفضيحة المثارة. فثلاثية الاعتذار و التوبة و الندم تفضي إلى العدالة الواجب التحلّي بها ، حفاظاً على ناموس المهنة و هيبة السلطة و كرامة المهنة. فلحظة الاندفاع القصوى ( المومنتوم ) في إعلام الأزمات تمهد لإعلان الإنذار النهائي (اولتيماتوم)، لأن خطاب التوتر العالي يحمل بطياته معالم الخطر الدائم الذي من الصعب تصحيحه و التراجع عنه من دون ترك ندوب في رصيد المؤسسة و الإعلامي نفسه .و هذا ما يؤكد ان الحفاظ على رصانة الكلام في زمن الأزمات هو قدرة فنية تقود إلى الإمتياز الفكري الذي يجعل من الممكن وضع رؤية و تحقيق الأهداف بما يتوافق و صوابية الرصد و التحليل و تقديم مشاريع أفكار حول الأمور الخلافية في حالة التعدديات الإعلامية التي تتسرع في عملية التنافس . فالحرص على التأكد من صحة المعلومة، ما يجعل من النص الإعلامي المتقن الصناعة و الصياغة نصاً يُقرأ لذاته ، و بعيدا عن الاستغلال و الاستثمار و أساليب التفاهة و السفاهة و السخافة . و هذا ما يجعل من إعلام الأزمات و النزاعات يستوجب الحيادية الموضوعية بمعناها الايجابي ، لا الحيادية الهروبية بدلالتها السلبية ، إذ غالباً ما تشكل الاستعانات اللفظية و الاستعارات الأسلوبية مدخلاً مساعداً للنصوص المفتاحية التي تجرأ على طرح القضايا و معالجتها بجرأة تفكيرية و عمق تحليلي، و هذا ما يجعل من الاطار الطقسي لكل ازمة مدخلاً إلى الكتابة التدبرِيَّة، بمعناها التوفيقي الحريص على إنتاج مواد نظيفة تتصف بفضيلة التوازن و قوة الاتزان للانتهاء من اشكالية التأكد من صحة محتوى الوثائق، و نفعيتها قبل نشرها.

فأي مسؤولية تقع على مروجي إعلام الفضائح من الاستهداف و التضليل و قصدية تشويه السمعة ، إلى تلويث الصورة و هدم الثقة و إسقاط الهالة، و مواءمة ذلك مع الدور الاستخباراتي و الاستعلامي المرافق لعملية الرصد و التركيب و التلفيق و تقنيات الاختراق واستراتيجيات التوقيت و الإفراج عن الوثائق و معرفة قيمتها و مدى صحتها . و هنا يتحدد سؤال المرحلة حول مَنْ يمكن ان يستفيد من النشر ؟ قبل السؤال من هو المتضرر من الفضح؟

توثيقات إبستين و جرميّة إقتناء التاريخ! .